导航

导航 ballbet贝博登陆供应档案室除湿加湿净化消毒一体机以及除湿,加湿,净化,消毒设备;咨询电话:400-772-0571

发布时间: 2024-10-19 文章来源:ballbet官网下载-中心

- 技术与规格

为强化创新驱动发展,发挥科技创新新优势,引领德州经济社会高水平质量的发展,推进新时代社会主义现代化强市建设取得突破性进展,根据《“十四五”国家科学技术创新规划》《山东省“十四五”科学技术创新规划》和《德州市国民经济与社会持续健康发展第十四个五年规划和2035年远大目标纲要》,结合我市实际,制定本规划。

“十四五”时期是我市建设国家创新型城市的关键阶段,也是打造京津冀鲁区域最具产业活力的新型工业化城市、建设“活力德州、智造名城”、实现人民满意的高水平质量的发展目标的重要时期。必须强化创新驱动发展的策略,科学把握新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,推动国家创新型城市建设进入新阶段。

“十三五”时期,全市坚持创新驱动发展的策略,认真践行新发展理念,紧扣产业技术创新,着力培育创新型企业,大力推进科技成果转移转化,顺利完成“十三五”科技发展规划确定的主要目标和任务,科学技术创新质量和效益逐步提升,科技支撑经济转型升级作用发挥明显。

科技创新总实力慢慢地加强。2020年,全市综合科学技术创新水平指数达到62.21%,居全省第8位,较2019年增长15.08个百分点,增幅居全省第3位;企业创新指数居全省第4位,创新绩效指数居全省第9位。全社会研发经费支出占GDP比重达到3.21%,居全省第2位,较2015年增长1.60个百分点;国家科技型中小企业达到476家;高新技术企业总数达到350家,较2015年增长208.8%;高新技术产业产值占比达到43.44%,居全省第7位,较2015年增长15.39个百分点;高新技术产业固定资产投资占工业固定资产投资比重达到52.9%,居全省第6位,较2015年增长8.7个百分点。

优质创新资源加快集聚。“十三五”期间,德州全力推进协同创新,引导社会资本投入创新,各类创新资源要素加速集聚。连续四年成功举办“中国?德州京津冀鲁技术交易大会”,全市1678家企业与600余家大院大所建立合作伙伴关系,其中规上工业公司864家,占全市规上工业公司的62.1%;转移转化科技成果1324项,全市技术交易合同登记成交额57.16亿元。全市柔性引进泰山学者、泰山产业领军人才等国内外高层次人才512人,企业周末科技特派员224名,建设研究生工作站109家。建设省级“农科驿站”54家,组建35支科技扶贫服务队,选派科技特派员484人,实现全市755个省定重点贫困村全覆盖。

重大科学技术创新平台提质升级。近年来,德州大力加强高新区创造新兴事物的能力建设,逐渐完备载体平台体系。德州国家农业科学技术园区综合评估列全国第2位。乐陵泰山体育集团牵头建设的山东省体育健康产业创新创业共同体获得省政府批复。德州应用技术研究院、山东省产业技术研究院德州分院等重大科学技术创新平台实现落地。希森马铃薯、泰山体育、皇明太阳能3家获批省级技术创新中心,总量居全省第6位。山东福洋生物制造工程研究院、山东省节能技术研究院、山东百枣枣产业技术研究院等13家机构获批省级新型研发机构,数量居全省第8位。市级以上科学技术创新平台达到1176家,较2015年增长68.7%。

企业科学技术创新实力全面提升。“十三五”期间,建立重大科学技术创新工程项目库,筛选80个项目入库培育。全市共申报省级以上科技项目257项,争取资金3.77亿元,其中保龄宝“合成生物学工程化关键技术研发与应用”、泰山体育“科学健身智能芯片和云服务平台的技术研究与集成应用”、朝阳轴承“高性能轴承组件可控性设计与制造”等项目获得省级以上重大科技创新项目立项。全市有研发活动的规上工业企业886家,占全市规上工业企业的59.22%。

创新生态环境不断优化。近年来,德州市坚定不移推动科技创新引领,大力构建创新载体、创新主体、新兴产业、成果转化、创新人才和创新支撑保障体系,聚焦打造京津冀鲁区域科技创新承载地。先后制定出台《德州市创建国家创新型城市三年行动计划(2020—2022年)》《关于实施“人才兴德”行动建设新时代区域人才聚集高地的若干措施》《新型工业化强市建设三年行动计划》《德州市科技金融助力科技型中小企业的若干措施》《德州市科技型中小企业股权投资奖励实施细则》《德州市科技成果转化项目补助实施细则》等政策文件,为各类创新主体提供服务。先后出资1亿元设立德州市科技成果转化引导基金、出资2000万元设立德州市科技担保补偿资金,支持中小企业技术研发和科技成果转移转化,创新环境进一步优化。

从国际看,全球科技创新进入高度密集活跃期,催生新技术、新业态、新模式,整合和重构全球价值链条,“碳达峰、碳中和”加速经济社会系统性变革,经济社会发展和民生改善比过去任何时候都更加需要增强创新这个第一动力,外部冲击也倒逼德州加大自主创新步伐,加快产业基础高级化和产业链现代化。新冠疫情对全球经济格局带来重大影响,科技和产业变革加速全球经济和创新版图的演变,全球科技创新核心技术重点集中在区块链、人工智能、自动驾驶、机器人、生物科技等领域。新兴国家科技崛起,全球科技格局多极化趋势明显。

从国内看,科技创新面临高质量发展的新需求。党的二十大报告强调,必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力,深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,开辟发展新领域新赛道,不断塑造发展新动能新优势。

从区域看,新时代社会主义现代化强省建设对全省科技发展提出新的任务和要求。随着我省科技体制改革的不断深入,科技创新有力支撑八大发展战略推进实施,创新驱动高质量发展成效凸显,为新时代社会主义现代化强省建设奠定了坚实基础。“一带一路”、京津冀协同发展、黄河流域生态保护和高质量发展等国家战略的叠加和深入实施为德州创新发展迈向中高端带来新机遇。随着国家战略叠加交汇,以城市群为主体形态的区域发展新引擎加速形成,城市间的合作联动不断增强,技术、成果、人才溢出效应加快,对以德州为代表的京津冀鲁中小城市辐射带动作用明显,有利于德州更大程度承接北京、天津和济南等京津冀鲁核心区的辐射,为德州集聚创新资源、畅通经济循环、融入一体化高质量发展带来新机遇。

“十四五”时期,德州仍然处于重要战略机遇期,但也面临着差距进一步拉大的风险。当前,我市科技创新还存在一些薄弱环节和深层次问题。一是创新驱动的源头供给不足。德州科教资源薄弱,研究型大学和高水平科研院所数量少,高能级平台载体不多,集聚高端创新资源的自驱力不足,科技创新支撑高质量发展能力仍然不足。二是产业创新能级不高。产业整体结构偏于中低端,掌握核心技术的企业数量不多,创新型领军企业、链主企业数量较少。三是创新人才队伍不足。科技人才总量、结构均为短板,不仅科技型企业家、创业家、投资家数量偏少,研发人员、工程师、技能工人等人才缺口也较大。服务创新人才成长的环境还有待完善和优化,鼓励创新的政策措施还不够完善。四是创新生态有待进一步优化。现有平台载体的研发、转化、服务能力需要提升强化,激发各类创新主体活力的体制机制尚待完善,支持企业创新的政策需要更加精准有力。站在新的历史起点上,德州必须牢牢把握历史机遇,主动对接国家战略,把科技创新摆在更加突出的位置,优化科技实业发展总体布局,依靠科技创新提高创新发展能力,构筑现代经济体系,不断提升德州科技创新在产业变革中的影响力和竞争力。

以习新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,深入落实习关于科普工作的重要论述和对山东工作的重要指示要求,抢抓京津冀协同发展、黄河流域生态保护和高质量发展等国家战略机遇,聚焦国家创新型城市建设,深入实施创新驱动发展战略,加快建设先进制造业强市,大力推动重点产业领域科技创新,深化科技创新赋能乡村振兴,着力强化企业创新主体地位,提升创新平台能级,优化区域创新布局,提高科技创新协同开放水平,激发科技人才创新活力,深化科技创新体制机制改革,打造优质创新创业生态体系,推动全市经济社会高质量发展跃上新台阶,为富强活力幸福美丽的新时代社会主义现代化强市建设提供科技支撑。

坚持党的全面领导。必须坚持习新时代中国特色社会主义思想在科技工作中的思想统领地位,全面贯彻落实省委、市委各项任务部署,充分发挥各级党委、党组的集体智慧。

坚持需求导向。规划从德州紧迫需要和长远需求出发,真正解决创新发展过程中的实际问题。充分发挥社会主义市场经济条件下科技创新的新型制优势,布局建设重大科技创新平台,支持重大科技创新项目。完善技术创新市场导向,强化企业创新主体地位,推动有为政府和有效市场更好结合,激发企业内生动力和创新活力。

坚持问题导向。充分发挥问题导向在科技创新的引领作用,紧密聚焦关键领域核心、关键技术难题,整合资源、集中力量,实现核心技术突破,牢牢掌握关键领域主导权,支撑引领产业结构转型升级。着力破解制约科技创新体制机制障碍,完善科技创新体系,推动政府科技职能向创新服务转变,打通科技向现实生产力转化的通道。

坚持人才导向。坚持人才是第一资源,深入实施科教强市、人才兴市战略,立足经济社会发展需求,统筹产业发展和人才培养,坚持尊重科学、尊重知识、尊重创造,改革科技人才培养使用机制,营造科技人才成长良好生态,全力激发创新发展核心源动力,打造科技创新人才高地。

坚持开放共享。顺应京津冀协同发展、黄河流域生态保护和高质量发展国家战略叠加趋势,坚持发展更高层次的开放型科技创新体系。充分利用德州同属京津冀协同发展城市、京沪高铁经济大动脉等区位优势,放眼全球配置创新要素和资源,北接京津冀、南通长三角、西引黄河流域、东连省会都市圈,促进创新链与产业链、价值链、资金链、政策链深度融合,最大程度实现创新要素无障碍流动,创新网络开放、协同和共享。

到2025年,综合科技创新能力实现新跨越,建成山东省对接京津冀协同发展的桥头堡,打造国内一流的成果转移转化基地,重点产业领域科技创新能力明显增强,企业主导产业技术研发创新的体制机制更加完善,区域科技创新体系更加完善,科技成果向生产力转化的通道更加顺畅,数字化、智能化水平大幅提升,创新型人才、资本、技术、知识自由流动,新产业、新业态、新场景、新服务不断涌现,国家创新型城市建设取得重要进展。

科技创新综合实力大幅提升。以企业为主体、市场为导向、产学研用深度融合的技术创新体系更加健全,重大科技基础设施、载体平台建设不断完善,全社会研发投入稳定增长,科技综合实力进一步增强。到2025年,力争全社会研发经费支出占地区生产总值比重达到3.3%,地方财政科技支出占公共财政支出的比重达到2.4%,规模以上工业企业研发经费支出占营业收入的比重达到3.6%,万人发明专利拥有量达到4.82件。

产业发展质量效益显著提高。企业创新主体作用发挥更加有效,培育形成一批具有国际竞争力和重要影响力的创新型企业,若干重点产业进入全球价值链中高端,打造一批具有较强辐射带动作用的区域创新增长极。到2025年,力争高新技术产业产值占规模以上工业企业总产值比重达到48.5%,高新技术企业总数达到1000家,大中型工业企业研发机构实现全覆盖。

高能级创新载体平台建设实现重大突破。国家级高新区带动效应显著发挥,省重点实验室、德州市重点实验室建设稳步推进,由实验室与技术创新中心、产业创新中心、制造业创新中心等技术创新平台体系和科技服务平台体系构成的科技创新载体建设不断完善,科技企业孵化体系功能更加健全。到2025年,高水平创新载体平台实现量质齐升。

创新人才进一步集聚。人才发展体制机制改革持续深化,造就更多一流科技领军人才和创新团队,培养具有竞争力的青年科技人才预备队,加强技能型、应用型人才培养力度,壮大工程师和高技能人才队伍,稳定科技特派员队伍。人才评价、流动、激励机制更加完善,人才创新创造潜能不断得到激发。到2025年,领军人才引进和培育实现重大突破,每万名就业人员中研发人员数达到全省平均水平以上。

创新创业生态持续优化。科技创新体制机制改革持续深入推进,创新治理能力显著增强,促进自主创新的动力机制和激励机制更加健全,知识产权创造运用能力明显提升,市民科技素质水平进一步提高,创新创业向更高层次、更有质量、更大效益、更广范围升级,人才、技术、资本、数据等创新要素流动更加顺畅,科技成果转移转化更加便捷、效率更高。

围绕主导产业、新兴产业和优势传统产业转型升级发展需求,强化技术创新引领,着力突破重点领域关键核心技术,提升产业自主可控水平,补齐产业发展短板,抢占未来发展先机,不断提升产业基础高级化和产业链现代化水平,推动产业迈向中高端。

依托现有产业基础和优势,瞄准国际医学前沿,重点推动化药、中药、生物药等领域持续创新,开展关键核心技术攻关,形成涵盖核心技术、重点产品、关键设备的生物医药产业体系。

化药。研发具有自主知识产权的高附加值化药原料药、关键中间体、稀缺辅料等产品;优化现代制剂技术,创新高附加值化学药物剂型;发展抗肿瘤、抗生素、抗糖尿病、抗感染、抗艾滋病、抗高血压、抗高血脂、麻醉镇静、罕见病等领域的高价值仿制药;支持进行二次仿制创新,发展改良型新药,特别是利用高端制剂技术开发的新机制、新靶点、新结构、新药物组合和新剂型的化学药,推动仿制药向创新药升级;推动医药中间体和化药产业链协同发展,培养产业集群,实现上下游紧密协同、供应链集约高效,推动医药产业集群化、智能化。

中药。支持中药材现代化分离、提纯技术在生产中的应用;开发药膳、药酒、药茶等深加工产品;推进具有扎实人工经验的中药医疗机构制剂转化,开展源于中医经典名方的研发,改进传统制剂剂型;鼓励老药新用,开发一批药效机理清晰、质量标准完善、安全高效、稳定可控的中药创新品种。

生物药。基于生物基精细化技术,依托药用功能糖、深海鱼油、大豆蛋白等特色产品,研发保健品、特种食品、动植物饲料添加剂、酶制剂等高附加值产品,重点攻克酶工程、发酵工程、蛋白工程等领域的核心共性技术;加强辅酶类产品的研制,支持生物酶绿色合成技术开发;推进基因技术应用普及和规模化发展,前瞻布局糖类药物、抗体药物、抗体偶联药物、全新结构蛋白及多肽药物、核酸药物、系统靶点药物等生物制品;鼓励研发针对肿瘤、自身免疫疾病、传染性疾病的新型疫苗、多联多价疫苗、佐剂疫苗、治疗性疫苗等;推动CAR—T、TCR—T针对实体肿瘤的产业化研究;支持生物药在靶点筛选、细胞培养、层析纯化、制剂生产制备、药物质量控制分析等方面关键核心技术的研究攻关。

医疗器械及医用耗材。支持高端医用敷料、高端植介入产品及高值医用耗材的开发及产业化;支持智能化、网络化、便携化高端医疗设备的研发,发展高端数字医学影像和诊断设备、先进治疗设备、高端康复设备、医养智能机器人、数字化可穿戴及远程诊疗设备、智能家用和便携式医疗器械等;发展床边快速诊疗(POCT)、分子诊断、基因芯片、肿瘤早期诊断、药物作用靶点测试等领域的诊断技术;推进医用消杀新材料、消毒灭菌设备、疫情防控医疗器械、应急救援装备等医疗器械研发制造。

推进农副产品加工、肉制品加工、功能性保健食品、调味料加工、方便休闲食品、酒水饮料技术研发创新,加快工艺改进和设施装备升级,增加食品加工产业附加值,实现食品加工产业高质量发展。

农副产品加工。发展挂面、方便面、营养特色方便主食、烘焙食品等面粉深加工技术;发展小麦胚芽全利用绿色加工技术;支持小麦谷朊粉关键技术研发与应用技术研究;支持杂粮营养组分析及功能性食品开发,重点发展玉米、玉米芯生物链、马铃薯等杂粮深加工技术;研发粮油加工真菌毒素绿色消减技术;发展大豆皂苷、低聚糖、卵磷脂、大豆蛋白、异黄酮等功能成分加工利用技术;研发高品质大豆油;探索大宗食品原料作物及其食品制品的转基因跟踪检测技术。

肉制品加工。加强肉制品屠宰加工、杀菌灭毒、加工储运、冷藏保鲜等关键技术攻关;开展熟食产品精深加工技术研发,提升产品品质和口味;开展低盐、低脂肉制品研发,开发针对儿童、女性、中老年、运动员等特殊消费群体的营养保健肉制品。

功能性保健食品。研究寡糖、维生素C、铁、硒、氨基酸、环磷酸腺苷(cAMP)、多糖、多酚、三萜酸、黄酮、皂苷、生物碱、功能性肽、功能性脂质等食源性功能因子的快速及高通量筛选与鉴定技术;研究多糖、寡糖分子组成分析检测技术和模拟人体消化分析技术;研发功能性蛋白、功能性糖原、功能性膳食纤维、生物活性肽、双蛋白食物、深海鱼油等营养品。开发适合不同人群的营养强化食品和特殊膳食食品;开发增强免疫力、缓解体力疲劳、改善睡眠等功能的保健产品。

调味料加工。开展调味料新品研发,发展预制菜产业,拓展餐饮复合调味料、定制调味料、快消调味料、天然提取物调味料、火锅底料等产品;研究能增进健康的调味品,探索调味品营养添加剂及其制备工艺。

方便休闲食品。研究食品保鲜技术,攻克速冻面食质构品质劣变与风味衰减问题,探索新型方便食品的低温等离子体冷杀菌保鲜技术;研发低脂、低糖、低盐、添加天然添加剂的健康休闲食品。探索研究新兴干燥技术、定量腌制技术、超声波协同渗透技术、超高压杀菌技术、质构重组技术等休闲食品加工技术。

酒水饮料。研究微生物多样发酵、蒸馏、贮存机理;开展风味物质体系结构与功能解析研究;发展无氧酿造、高浓酿造、高浓稀释、无菌过滤、无菌灌装等新技术,提高酒类品质的稳定性;研发果蔬保鲜和榨汁新工艺,开展NFC果蔬汁、高浓度果蔬汁饮料产品的研发;开发富碘富硒果蔬汁饮料、添加天然植物成分的功能性饮料、蛋白质营养型功能饮料、具有美容养颜或减肥瘦身功能的女性功能性饮料等;探索常温乳酸菌和果汁、蔬菜汁、谷物等天然元素结合,研发健康、营养、口感丰富的高端饮品。

食品装备研发与制造。加强食品加工节能干燥、高效杀菌、有效分离、智能分选、功能包装、无菌包装等通用装备关键技术的研发,研制粮食、果蔬、畜禽等大类农产品加工专用成套装备;探索快速自动成型增材制造(3D打印)技术、图像识别与处理技术、数字化控制技术的研发,结合感知物联和智能控制技术,开发食品工业机器人、食品智能制造生产线,加强食品装备的融资租赁。

紧抓装备制造产业智能化、服务化、高端化发展趋势,加强汽车零部件、智能装备、行业成套装备等领域关键技术和共性技术研发,持续推进“建链、强链、补链”,形成自主研发能力,打造高端制造业基地。

汽车及零部件。新能源汽车方面:研究以锂离子电池和氢燃料电池为核心动力的纯电动乘用车、商用车及行业专用车生产技术;研发高性能动力电池、高功率密度驱动电机及控制系统、燃料电池等关键零部件核心技术。汽车轻量化方面:研发轻金属/碳纤维汽车用材料;研究发动机缸体缸盖轻量化、混合材料车身成型及连接、整车轻量化仿真等技术。汽车零部件方面:研发具有节能减排功能的汽车零部件;研发发动机动力总成、变速箱总成、制动器总成、轮毂总成、轮毂单元、轴承单元、汽车电子、轮胎制造等配套零部件;研发工程车辆核心技术及关键零部件;加强汽车零部件的材料性能共性技术研发,提高材料稳定性和零部件精度,加快变速箱总成向智能化方向的研发。

智能装备。应急救援设备方面:研发危化品事故处置装备、通用类救援装备、应急救援训练装备;研究涉及事故抢险处置、自然灾害救援、公共医疗救助等应急救援技术。智能机器人方面:研发面向工业生产装配、涂装、焊接、搬运等环节的高精度、高可靠性工业机器人;研发面向危险品操作、消防等领域的救援机器人、能源安全机器人、无人机、无人驾驶车等特种机器人。数控机床方面:鼓励研发多轴、高速、高精度数控机床功能部件以及由机床、机器人组成的自动加工单元、自动化生产线等;支持研究大深径比、复杂内孔高效加工技术,多轴联动数控专用机床加工、精密加工、复合加工等关键技术。智能物流装备方面:研发智能立体物流存储仓库、移动机器人等;研发潜伏、移载、重载、叉车等机器人产品和调度系统(RCS);研发车间物流智能化成套装备、高速大容量输送与分拣成套装备;利用物联网、云计算、北斗导航及地理信息等技术,研发物流智能化管理系统。激光数控装备方面:研发大型成套激光装备;研发超强超快激光光源和高功率极紫外光源;鼓励开发超快激光极端制造技术与激光先进制造装备、超高时空分辨激光检测与智能感知技术与装备。

行业成套装备。电梯装备方面:研发电梯安全监管物联网、电梯远程控制、轿门防强扒等技术;设计高速电梯、重载电梯;优化电梯降噪、平稳运行技术;研发老楼加装钢结构电梯的防渗漏、防沉降、抗震抗噪技术。电力装备方面:开展智能电网用户端设备、特高压输变电成套设备及特高压线路配套金具、断路器等关键零部件研发,支持高低压输变电成套设备、变压器新材料、智能配电变压器、复合绝缘子、电气装备用电缆、发电与储能技术等关键技术研发。石油装备方面:研发封隔旋转式尾管悬挂器、新型液压钻井泵、泥浆泵、高性能钻头钻具等核心零部件;研发石油钻机、自动抽油机等先进钻探开采装备;研究精细控压钻井技术与系列装备。农牧机械装备方面:研究果园和蔬菜植保、节水灌溉与水肥一体化等装备关键技术;研究农田残留废旧物处理技术及装备,研究保护性耕作技术及装备;突破基于路径规划、病虫草害快速识别、精准施药等关键共性技术;突破玉米、小麦、大豆、马铃薯等作物精量播种、低损收获、智能调控等关键技术;研制高效智能拖拉机整机、智能耕种机、联合收获机等农机装备;研制主要旱作农作物耕、种、管、收、储等智能农机装备。智能复材装备方面:研发碳碳复合材料预制体装备以及碳纤维预浸料生产装备。

轨道交通、船舶及海洋工程、航空航天配套设备及其零部件。研发轨道交通专用电动机、船舶及海洋工程配套电动机、船舶控制电机、航空航天专用电机及驱动控制器、传动齿轮箱等相关设备及核心零部件。

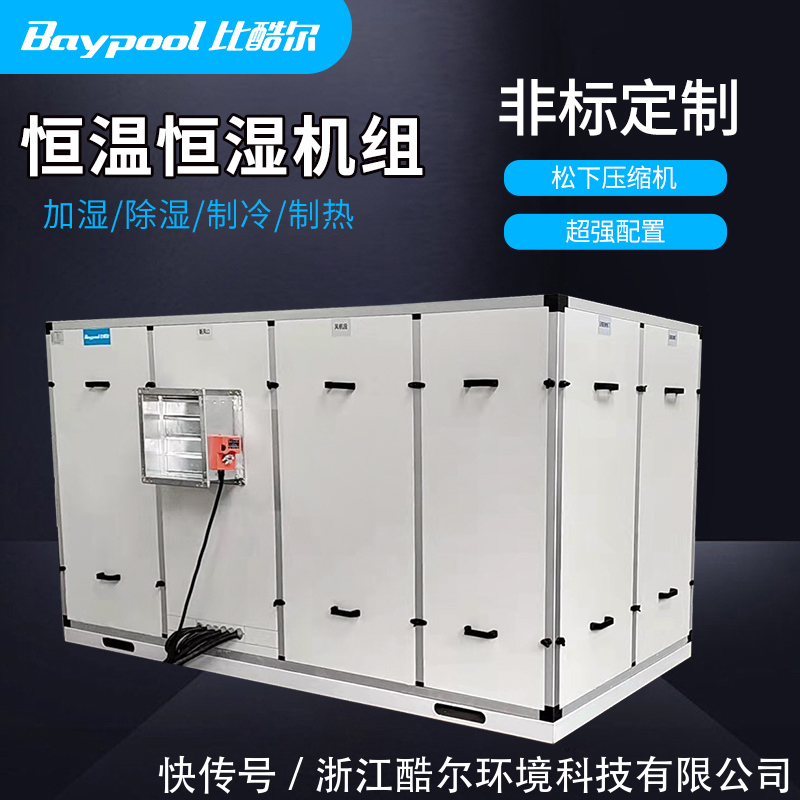

中央空调与地源热泵。攻克高能效压缩机、永磁联轴器、磁悬浮轴承、低温空气源热泵、新风净化、恒温恒湿机组、EC风机等中央空调及零部件领域的关键技术;支持在空气源热泵、冷链、烘干、蒸发式冷凝器、末端舒适、特种空调等细分市场的研究和应用;研发冷凝热回收技术、空气净化技术、除湿系统及自然冷源利用等。

环保装备。开展垃圾集中分选、生物处理、清洁焚烧、衍生燃料制备、飞灰无害化和资源化处置、填埋气收集利用、渗滤液处理、臭气控制、不达标填埋场治理等技术和大型环保设备研发;开展汽车尾气高效净化成套装备、工业废气处理净化装备研制;支持印染废水的处理关键技术及装备研制;支持研究环境质量综合立体监测/遥测技术;支持发酵制饲料、沼气、高效有机肥等技术集成应用技术与装备研制。

风电装备。研发大功率风电机组及主控系统、叶片、塔筒、齿轮箱、风电专用电机、大型风电叶片模具等核心部件;开展大功率风电主轴“近净成形”模锻大型装备研发;开展大功率风电主轴锻挤复合成型新工艺研发;开展大型风电铸件轻量化新材料研发;研发8MW及以上大功率风电铸件(轮毂、机架、定转轴)产品;研发大功率直驱式风力发电机结构件(定子机座、转子机壳等)产品。

体育器材。研发面向竞技体育、家用体育、儿童健身器材、康复养老的专用器材,重点开发智能健康体适能检测设备、智能运动健康设备、基于5G技术的全民科学健身产品、基于云服务的内嵌智能健身器人机交互技术与产品。

高效节能电机。攻克电机节能降耗关键核心技术,研发达到国际标准IE5的超高效电动机及超高效永磁电动机。

紧跟高新技术产业和先进制造业发展机遇,发挥德州坚实的新材料产业基础,支持发展无机非金属材料、高分子及复合材料、特色金属材料等,推动产业链中高端延伸发展、优化升级,引导新材料产业融入省优势产业链发展布局。

无机非金属材料。先进陶瓷方面:开展蜂窝陶瓷技术及以蜂窝陶瓷为核心部件的废气处理技术研究;研发蜂窝陶瓷蓄热体、陶瓷绝缘片、功能陶瓷、热解氮化硼坩埚等产品;研发涂层、棕刚玉磨料、铝基催化剂及载体材料等新材料。功能玻璃方面:围绕建筑节能和太阳能利用等领域需求,研发太阳能光伏、Low—E节能玻璃、汽车安全玻璃、激光玻璃、防辐射玻璃、微晶玻璃、超白压延光玻璃等特种玻璃及深加工产品;研发太阳能光热发电反射镜玻璃、电子信息用屏显玻璃基板、汽车和高铁等高技术含量、高附加值产品。石墨及碳素制品方面:研究铝用预焙阳极、高功率石墨电极、锂离子电池负极、静压石墨等技术。新型建筑材料方面:研发防水卷材聚酯胎基布、高性能非织造土工合成材料、环保过滤材料、沥青类卷材、高分子类卷材、水性涂料等产品;研发节能、节材、轻量化、高品质新型绿色建材产品。土工合成材料方面:研发智能抗冻抗融、多功能虹吸排水、多功能防排水、高强抗老化、生态修复、新型聚丙烯长丝土工布、宽幅土工布、功能型防渗土工膜(导电型、阻燃型)、沙漠铁路风沙防治新型组合材料等产品。

高分子及复合材料制品。碳纤维及其制品方面:创新碳—碳复合材料、纤维增强树脂基复合材料、陶瓷基复合材料等品类,研发光伏、交通运输、航空航天、风电叶片、3C、休闲体育、军工领域、压力容器、玄武岩纤维等领域的碳纤维制品;突破碳纤维复合材料关键共性技术,开发聚酰亚胺薄膜、聚酰亚胺泡沫剂、聚酰亚胺复合材料等,突破耐高热型纤维、差异化短切纤维的制备工艺。先进功能性纺织纤维材料方面:高端用纤维材料及纺织品、功能纤维新材料、前沿纤维新材料等领域。重点开展碳纤维、对位芳纶、纳米纤维、相变纤维、形状记忆纤维、光导纤维、聚酰亚胺等前沿纺织用纤维新材料及其复合材料共性关键技术制备技术及应用。玻璃复合纤维材料方面:研发高强度、高韧性、易成形玻璃纤维、无碱玻璃纤维、高模量高强度玻璃纤维相关技术。化工新材料方面:开发高性能塑料、树脂及其添加剂、有机硅新材料、氟盐化工新材料、氯碱化工新材料、3D打印塑性材料、非纤维级聚酯、食品级塑料、功能性色母粒及可生物降解塑料等新材料;研究特种橡胶、酰胺及尼龙新材料、乙二酸—尼龙66、聚氨酯等化工新材料制备技术;发展氮化镓、碳化硅、氧化锌、氧化镓、氮化铝、金刚石等第三代半导体材料。

特色金属材料。研发军工、航空航天等领域的焊材产品;支持研发集成电路新材料;创新高强高韧、耐热耐蚀、耐辐照、耐磨损及耐低温的焊接材料及硬质合金喷焊粉;研发铝合金板材、铝锂合金焊丝等材料制备。支持研发生产CO2气体保护实芯焊丝、药芯焊丝;研发基于生物医疗器械的新材料;研发低成本钛合金设备、零部件及3D打印材料;研发常温低压固态储氢新材料、高端硬质合金新材料。

把握绿色低碳循环发展大势,聚焦碳达峰、碳中和目标,面向高效节能、先进环保、安全应急等领域,加强太阳能、氢能技术、生物质能、生态环保等技术的开发与应用,推进一批共性技术突破与应用。

太阳能。研发太阳能发电装备及关键零部件;研发P型多晶电池、N型晶硅太阳能电池;研究太阳能电池用导电浆料、高效硅片制造技术,鼓励支持薄膜电容器技术研发;研发集热管、照明设备、智能控制等技术和产品;研发太阳能供热、制冷等技术。

氢能与燃料电池技术。制氢技术方面:研究基于可再生能源和先进核能的低成本制氢技术;研究可再生能源发电与质子交换膜/固体氧化物电池电解水制氢一体化技术。氢气储运技术方面:研发成本低、循环稳定性好、使用温度接近燃料电池操作温度的氮基、硼基、铝基、镁基和碳基等轻质元素储氢材料;发展长距离、大规模氢的储运技术。燃料电池及其应用技术方面:开展燃料电池关键材料与部件的基础研究及系统优化,探索新的电池材料和电池结构;重点研发低成本长寿命电催化剂、新型耐高温聚合物电解质膜、有序化电极、电堆系统集成优化、智能控制等核心关键技术。熔岩及其他储能技术方面:鉴于电力能源峰值消纳的问题,研发熔岩储能技术、抽水蓄能等技术。智能换电以及充电桩技术方面:研发智能换电成套设备和充电桩设备;积极推动快速充换电、大功率充电、高能量密度电池、智能有序充电、车网协同(V2G)、无线充电、源网荷储一体化、光储充换一体站、视频充电一体桩、电池梯次利用、配电系统安全监测预警、信息共享与统一结算系统等关键技术研发。

生物质能。固体成型燃料方面:研究生物质固体成型燃料生产技术及燃烧技术,重点研究生物质干燥、粉碎、成型等关键技术和设备。液体燃料方面:研发非粮生物质资源的多元化生物炼制;发展多元高附加值能源产品,特别是纤维素燃料乙醇。生物质发电方面:研发生物质气化内燃发电技术、生物质直燃发电技术、沼气发电技术等。重点研究经济高效的燃烧和优化技术以及生物质燃料收集、预处理和配送技术。生物基材料与化学品方面:研发生物发酵、精炼关键技术及设备;开发生物基增塑剂(植物油、柠檬酸、山梨醇等)、生物再生能源(生物柴油、生物乙醇等)以及纤维素及其衍生物等。

碳达峰和碳中和。典型行业节能降碳方面:发展电力热力、钢铁、化工、石化、电解铝、建材、造纸等高能耗行业深度节能降碳技术;研究重点行业碳捕集、利用与封存技术,开展工程化示范。重点领域区域节能减碳方面:融合新一代信息技术,发展低碳交通、低碳商业、绿色建筑技术;研发近零碳排放区域集成技术。低碳政策支撑技术方面:开展碳达峰碳中和综合政策支撑技术研究,实施碳达峰与经济社会发展、碳排放协同污染防控技术研究;开展碳排放监测技术、智慧能源大数据技术研究;开展全球环境公约中受控物质的减排、替代关键技术及其可持续发展影响研究。

生态环保。水污染防控方面:开展绿色流域构建、污废水资源化与安全利用技术与装备研究;研发与自然融合的美丽乡村水资源、水生态、水环境系统治理技术;开展硫酸盐、氟化物等特征污染物及有毒有害污染物治理技术研究;开发短流程新型水处理技术、重点区域水资源安全供给系统性技术解决方案及配套技术装备。大气污染防控方面:研究大气污染物智能监测监管技术、空气质量精准模拟技术和大气污染物全流程高效协同治理技术。土壤污染防控方面:探究土壤复合污染成因、风险基准与绿色修复机制;研究农用地污染修复和可持续安全利用技术、土壤污染精准识别与智能监管技术;推进污染场地土壤与地下水协同治理、大气与土壤—地下水污染协同综合治理研究。

重点围绕集成电路、工业互联网和软件技术、数字技术等领域加强技术攻关,提升集成电路特色工艺及特色装备、关键基础材料、基础软件的研发创新能力,助推产业化步伐。推动大数据、物联网、人工智能等技术研发,围绕创新链布局产业链,推动新一代信息技术产业集聚。

集成电路。集成电路封装测试方面:研发逻辑IC、存储器和微机电系统(MEMS)单/双列直插封装业务,发展球栅阵列封装(BGA)、插针网格封装(PGA)、小外形封装(SOP)等主流封装工艺,研发圆片级封装、系统级封装、硅通孔封装、三维封装、电力电子功率器件封装、真空封装等新型封装工艺。化合物半导体方面:开展GaN、SiC等新型化合物半导体材料的大尺度制造技术及其应用技术,重点研究大尺寸高纯度硅单晶、大尺寸多晶硅制备关键技术;鼓励开展毫米波器件与收发模块、太赫兹电子器件与成像系统、宽禁带电力电子器件与模块、垂直腔面发射机关器等方面的研究。

工业互联网和软件技术。工业互联网方面:探索第五代移动通信(5G)技术、新型超高频无线传输及低功耗物联网等新型互联技术,开发自主可控传感器设计软件、可控可靠物联网开放组网关键技术、物联网平台;研发LED智慧农业照明;支持相关技术在智慧交通、智慧医疗、智慧制造、智慧城市、智慧家居、智慧农业等行业的应用示范。软件技术方面:依托国产操作系统,研发国产数据库和中间件。

数字技术。鼓励在城市管理、医疗、家居、交通、智能制造等领域开展新一代信息技术规模化应用示范。支持虚拟现实、生成式设计等技术的应用。

以绿色低碳发展为方向,重点推动石油化工、煤化工、盐化工和精细化工等技术研发应用,提高高端精细化工产品占比,支持医药中间体研究,优化产业结构,全方面提升化工产业环保、安全水平和产业层次。

石油化工。高端碳材料方面:研发高品质针状焦产品及其副产品;研发锂电池负极、石墨烯薄膜及其制品、碳微球等产品。低碳烯烃方面:研发低碳烃,催化裂解生产乙烯、丙烯;研发高端聚烯烃,包括茂金属聚烯烃、乙烯—醋酸乙烯共聚物、超高分子量聚乙烯、聚烯烃弹性体、环烯烃共聚物、乙烯—乙烯醇共聚物、聚双环戊二烯等。

煤化工。煤气化技术方面:研发大型合成氨/尿素装置的煤气化技术;研发气化炉的节能降耗技术;研发煤气化配套关键技术及设备。煤基精细化学品方面:研究煤制乙醇、乙二醇、烯烃等新技术;研发煤焦油生产高附加值精细化学品;煤制油生产高附加值产品和特种油品;研发甲醇制芳烃、聚甲氧基二甲醚新技术。煤化工节能与环保技术方面:焦炉智能加热、精细化智能配煤、焦化全过程余热回收;氮肥、甲醇等生产中蒸汽梯级利用、电气节能技术。

盐化工(氯碱化工)。氯气深加工方面:研发高端聚氯乙烯、绿色制冷剂、高端氟材料、功能化学品以及氯化高聚物。氢气深加工方面:研发己二酸、环己酮、己内酰胺等产品。

精细化工。医药中间体方面:研发抗肿瘤类、心血管系统类、抗感染类、呼吸系统类、消化系统类、维生素类以及精神系统类等关键医药中间体。农药方面:研发新型低毒高效农药、绿色农药;研发水基化、缓释型环保、低毒农药制剂;重点研发N—乙基苯胺、N,N—二乙基苯胺、对硝基苯胺邻磺酸、3—甲基水杨酸等,2,4—二乙氧基嘧啶、2—氨基噻唑啉—4—酮、2—乙酰噻吩、4—联苯硼酸等农药吡啶杂环类中间体。染料、涂料方面:研发环保型、功能性、装饰性、高性能的建筑/装饰涂料;研发环保型、高性能、涂装工序少、经济性优的高端汽车涂料;鼓励研发水性化、粉末化、高固体分工业防护和重防腐涂料。电子化学品方面:研发高端晶体材料及器件、三氟化氮等电子特种气体、电子级环氧树脂等。

积极推进新型纺织材料、先进纺织、绿色印染、智能制造等关键共性技术及装备的研发与应用,解决行业关键技术难题,加快形成行业关键技术攻关的综合支撑体系。

新型纺织材料科技研发与应用。高性能纤维、新型差别化和功能性纤维、复合纺织材料、莱赛尔纤维、芳纶纤维、高性能产业用纺织品开发与应用研究;强化差别化、功能化、绿色化新型纤维材料研发应用,突破一批关键技术,加快成果转化和产能扩容;研发环保生态纤维应用;研发色纺、植物染纤维纺纱技术;研发改性纤维纱线、纳米材料纱线等纱线研发技术。

印染技术。引进国内外领先的绿色印染技术,支持纺织植物印染技术产业发展。突破发展瓶颈,继而向产业链下游延伸。

先进纺织技术。鼓励研发高功能纺织消费产品加工技术、智能纤维及制品关键技术、闪蒸法和静电纺丝非织造布技术、高性能纤维多轴向经编、立体编织技术以及重磅宽幅织物、宽幅异厚织物、大型绳缆的成型技术;鼓励研发功能性纱线纺织技术、多组份纱线纺织技术。

纺织品。研发土工布纺织品、工业用纺织品、医疗与卫生用纺织品、交通工具用纺织品、篷帆用纺织品。

纺织智能制造与装备。鼓励研发大容量莱赛尔纤维、高性能碳纤维、万吨级对位芳纶、超高分子量聚乙烯纤维和循环再利用化学纤维等成套装备;鼓励研发全自动转杯纺纱机、喷气涡流纺纱机、数字化高速无梭织机、全自动穿经机、立体织造成型装备、高速经编机、连续式针织物平幅印染生产线、低浴比间歇式染色装备、高速数码直喷印花机、高速梳理机及交叉铺网机等关键装备技术。

围绕现代农业强省战略需求,瞄准农业农村现代化主攻方向,加大科技兴农力度,在种质资源保护与品种选育、粮经作物高效生产、生态宜居、智慧农业等重要方向协同创新,推进现代农业高效高质量发展,科技引领精准脱贫与乡村振兴有效衔接。

深入实施农业良种工程,强化种质资源保护和创新利用,增强种业科技自主创新。建立种质资源鉴定评价、创新利用的技术体系和标准体系,发掘具有重要应用价值并具有自主知识产权的关键功能基因,创制目标性状突出、综合性状优良的新种质和育种材料。加强种业基础研究和前瞻性布局,加快推进核心种源技术攻关,重点开展生产用动植物的产量、品质、抗逆等相关重要性状的调控机理和遗传机制。加强对德州驴、优质奶牛种质资源的优选创新。加强新品种选育和引进,加大聚合优良性状的马铃薯、大豆、玉米、小麦、棉花、金丝小枣、番茄等种质资源的优选与创新。加强组学、全基因组选择、基因编辑等技术在生物育种中的应用,研发智能高效制(繁)种、种子(苗)质量检测控制和种子加工技术与装备。

支持重大育种联合攻关,充分发挥马铃薯、棉花、小麦等育种企业的技术优势,支持产学研深度融合,建设一批农作物、果蔬等优良品种繁育基地,推进“育繁推”一体化和标准化扩繁生产。鼓励优势种业企业加大研发投入力度,以种质创新为突破口,开展相关育种、种植、示范推广等系统研究,探索“全链条”产业发展模式。加强与高校科研院所合作,组建由院士或行业领军人才领衔的专家团队,聚焦现代种业、高标准农田建设、农业技术推广、农机装备、社会化服务等领域集成科研攻关。

聚焦土壤健康使用、绿色投入品开发、资源高效利用、生态循环农业构建等领域,开展污染耕地治理修复、农膜污染防治、资源高效利用等关键技术研发,提升耕地质量和光热水肥等资源利用效率,构建农业绿色发展技术体系。加强动植物生理发育、土壤与植物和微生物间互作等机理机制研究。开展耕地地力提升、农业面源、重金属污染防控和绿色投入品研发等共性关键技术攻关。

发挥科技引领作用,多措并举开展“吨半粮”生产能力建设工作,聚焦“小麦、玉米、大豆、马铃薯”四大主粮产业发展中的重大需求,实施四大主粮全产业链条集成性创新,开展小麦、玉米、大豆、马铃薯全程机械化大面积均衡丰产高效关键技术研究,优化配置粮食生产科技资源,构建主粮作物高值化技术体系。推动优质高效粮棉、高效生态养殖、绿色果蔬等集约化利用关键技术的集成创新,研发作物生产力持续提升、肥水绿色高效施用、低碳与循环生产等关键技术和产品,持续探索并推广设施蔬菜、藜麦等作物智能化栽培技术。

聚焦乡村人居环境治理,开展饮用水安全、污水和垃圾处理、农村人居水系治理与水环境整治、清洁能源开发利用、智慧乡村建设等关键技术研究与集成示范。推广应用病虫害防治技术,加大农业病虫害、动物疫病综合防控,研究动植物重大疫病以及重要病原、检疫性病虫害和外来入侵生物的扩散成灾机理等问题。开展有害生物综合治理防控和转基因生物的安全评价、检测和监测关键技术研究。推进绿色健康规模化养殖,开展动物精准营养需求和供给技术研究,开发和利用非粮饲料饲草资源。开发新型绿色兽药、疫苗及减抗替抗等产品。研发作物秸秆、农业废弃物资源化清洁利用技术。

利用大数据、物联网等技术,实现农机装备精准作业,确保粮食生产全程机械化率达到100%。借助5G、大数据、物联网、人工智能等技术,加快探索农业物联网、农用无人机和机器人、农业智能工厂、农产品质量溯源等示范应用,实现农业生产数字化采集、科学化管理、智能化控制以及全程化追溯。研究农业遥感、气象、资源、环境、病虫草害等大数据集成与融合系统开发及应用示范,研发农业加工、经营、管理、市场、服务等大数据挖掘分析与智能预测服务技术,研究农产品生产、加工、物流、消费全程追溯创新示范。

充分发挥企业在技术创新体系中的主体地位,完善科技企业梯度培育体系,打造一批具有国际竞争力的科技型领军企业,培优壮大高新技术企业和科技型中小企业队伍,强化企业研发机构建设,促进各类创新要素向企业集聚,提升企业自主创新能力和协同创新水平,推动形成大规模的具有核心技术和竞争力的创新型企业集群。

支持行业龙头企业围绕产业打造圈层式的创新生态体系,通过研发投入、技术改造、兼并重组、协同创新等方式,成长为掌握本领域先进核心技术、引领行业发展的科技型领军企业。鼓励行业龙头企业领衔和参与德州市级以上重大科学技术项目、重大创新任务,创建更高层级研发机构,牵头组建创新联合体,促进各类创新要素向企业聚集,掌握一批产业链关键核心技术。支持龙头企业发挥区位优势,牵头联合京津冀和省内高等学校、科研机构承担国家、省级重点科技计划项目,开展基础研究、前沿技术研究和核心技术攻关,推动龙头企业做大做强创新链,支撑产业链提质升级。重点支持争创国家高端体育装备技术创新中心、国家马铃薯技术创新中心、半导体材料省重点实验室、省大豆产业技术创新中心、省葡萄糖酸衍生物技术创新中心。支持行业龙头企业通过购买技术专利、并购新兴创新企业、自建或共享创新平台等方式,开展产业链创新创业资源整合,构建协同创新网格,促进产业链上中下游、大中小企业融通创新发展。引导企业加大技术研发与集成、成果中试熟化与产业化的研发投入,鼓励其融入全球研发创新网络,成长为具有国际竞争力的科技型领军企业。着力推动一批具有自主知识产权、市场前景好、讲诚信的优秀科技型企业发行上市,助推企业裂变式发展。

强化高新技术企业源头培育,聚焦重点产业中小企业,遴选创新基础好、有发展潜力的科技型中小企业纳入高新技术企业培育库,推动高新技术企业培育库与企业登记信息库、知识产权数据库等“多库联动”,按照“孵化培育、入库扶持、成长壮大、高企认定”的全链条梯次培育体系,引导人才、服务、政策、资本向入库企业聚集,助其快速成长为高新技术企业。以科技企业孵化器、众创空间为重点,建设一批高新技术企业培育服务机构,指导入库企业尽快补齐高新技术企业认定短板,完善科技企业孵化器、众创空间综合绩效奖补政策。坚持破解高新技术企业难题导向,设置高新技术企业培育发展台账,建立挂钩帮扶机制,对每家企业明确时间表和责任人,针对知识产权挖掘与保护、研发费用归集及账目设置、税收政策优惠等薄弱环节,按照“一企一策”原则给予针对性帮扶指导。

聚焦生物医药、食品加工、高端装备、新材料、新能源、节能环保、电子信息、绿色化工、现代农业等战略性新兴领域及我市急需补短板的产业领域,鼓励科技型企业牵头实施技术创新项目,加速科技成果转化落地,强化高新技术企业后备力量培育。支持科技人员携带科技成果来德创新创业,通过众创、众包、众扶、众筹等途径,发展新技术、新产品、新业态、新模式,孵化和培育科技型创业团队和初创企业。推动科技企业孵化器、众创空间和大学科技园等各类孵化器载体高质量发展,推动建设一批专业领域技术创新服务平台,支持重点实验室、技术创新中心、创新创业共同体等开展市场化技术创新服务,为科技型企业提供按需定制的技术创新、人才引进、科研设施与仪器共享等服务和整体解决方案,提升科技型企业研发能力,降低创新成本。扩大首购、订购等非招标方式的应用,加大对科技型中小企业重大创新技术、产品和服务采购力度,将科技型中小企业培育孵化列入高质量发展评价指标体系。

提升现有研发机构研发能力和水平。支持企业联合高校、科研机构组建新型共性技术平台、企业研究院等高能级创新联合体,推进重点项目协同和研发活动一体化,解决跨行业、跨领域关键共性技术难题。加强企业研发管理体系建设,高标准推进企业研发管理体系贯标,切实提高企业研发管理水平。加大企业科技合作力度,提升企业核心竞争力,充分利用国内外高端创新资源,面向“一带一路”沿线国家、国内外知名企业、高校、科研院所开展联合研发、技术转移转化。支持企业引进高端专家、技术团队和管理人才。推动企业加快智能化转型升级,深化应用5G、人工智能、大数据等先进适用技术,打造、培育一批技术水平领先、应用效果显著的“智能工厂”。探索建立行业内大中小企业融通发展机制,引导中小企业以产业链专业分工方式进行模块化创新,形成集聚集群创新发展。落实研发费用加计扣除、企业所得税优惠等支持企业技术创新的税收优惠政策,鼓励企业将享受减免税收优惠经费用于后续研发创新,持续推出新产品、新工艺、新技术,加速科技成果转化。

围绕德州区域产业创新需求部署创新载体与平台,加快推进创新平台、新型研发机构、大学科技园建设,培育创新主体、集聚创新资源、聚力创新服务,助力产业转型升级,着力提升创新整体效能。

积极谋划建设省实验室。以打造国家实验室“预备队”和国家实验室网络成员为目标,引进整合高端科技资源,布局筹建食品科学与技术山东省实验室,加速推动食品科学领域关键共性技术、前沿引领技术和颠覆性技术创新突破,提升我市优势产业自主创新能力。

加快建设省重点实验室。发挥我市区位优势、学科优势和产业优势,提升省重点实验室建设水平。积极推进大型骨干企业、科研院所和高等院校等科研机构建立省重点实验室,以电子信息、高端装备、化学工业、纺织服装、农副产品加工、体育器材等重点企业科技需求为导向,培育建设一批省重点实验室。

开展市重点实验室提质增效计划。根据“建管结合”的原则,组建一批市级重点实验室,出台市重点实验室建设运行管理办法,稳步提升市重点实验室的建设与管理质量。对市重点实验室进行优化调整,择优培育省重点实验室。根据电子信息、高端装备、新能源和节能环保、生物技术、新材料、绿色化工、现代种业和智慧农业等新兴产业相关企业需求,择优新建一批高水平市重点实验室。

按照省级新型研发机构建设规范和绩效评价办法,推动已有新型研发机构关键技术研发、孵化科技企业、转化科技成果、集聚高端人才、壮大产业规模等功能逐步完善。鼓励各县(市、区)政府(管委会)联合“双一流”高等院校、国家级科研机构、国有投融资平台、龙头骨干企业共建具有独立法人资格、实行资本化运作、实体化运营的产业技术研究院等新型研发机构,开展关键技术攻关、科技成果转化、创新团队培育和重大项目实施等。支持桑黄产业技术研究院、先进材料工业技术研究院、北京机科国创轻量化研究院、恒丰面料及纱线创新中心、宁津产业技术研究院、京鲁数谷等单位申报省级新型研发机构。创新运营管理机制,探索事业单位+公司制、理事会制等组织模式,构建市场导向的管理机制、灵活包容的人才机制、开放创新的合作机制、多元化的股权收益激励机制及成果导向的绩效评价机制和分配机制,最大限度激发和释放创新活力。

深度融入京津冀协同发展战略,加强与省会经济圈互动呼应,积极承接承载科创领先区域的技术溢出、产业转移和成果转化,有序布局建设一批“科技飞地”,共建一批科创平台。鼓励有条件的企业在境外、省外建设孵化器和研发机构,支持企业开展以人才和技术为重点的域外并购,实现“异地研发、德州转化”。重点面向京津冀、长三角等创新人才密集区域,健全全国引才网络体系,布局域外“人才飞地”,建立引才引智工作站和合作中心,全面延伸引才触角,招引承接溢出人才资源和项目。

引进或合作一批科技成果转化、科技资源共享与交易服务平台、公共检测平台、公共研发等服务平台,提升科学技术创新公共服务能力。引进一批综合性、专业性的科技信息服务机构,发展线上咨询、众包咨询等科技咨询新模式。建立综合性技术交易机构,形成大规模、跨区域技术交易服务平台的解决方案,为企业提供跨领域、跨区域、全过程的技术转移集成服务。整合企业、高校、科研院所的各类科研资源,完善科技资源开放共享机制。鼓励行业领军企业自建、共建技术创新公共服务平台,帮助降低中小微企业研发成本。推进中国(德州)知识产权保护中心、禹城生物产业技术研究院、乐陵健康食品产业技术研究院、宁津数智健康产业技术研究院、武城新能源暖通产业研究院等科技创新公共服务平台建设,提高区域产业技术创新服务能力和覆盖面。

进一步推动高水平大学和科研院所建设,加强具有地域特色的科研领域布局和特色学科建设,完善科教协同机制,推动科研力量优化配置和资源共享,进一步发挥高等院校、科研院所创新源头作用。大力实施“名校名院名所名人”引进工程,深化学科建设、实验室布局、人才培养和科技创新“四位一体”建设,加强基础研究和应用研究,提升源头创新能力。推动在德高校提升科技创新能力,建立健全高校之间、高校与科研院所之间学科协同和多学科交叉融合发展机制,支持跨校跨院整合提升一批优势特色学科,开展科教协同、产教融合改革试点。深化校地合作,加快大学科技园区发展,推动在德高校和科研院所强化以应用为导向的关键技术攻关,支撑地方经济社会发展。

大力推动高新区争先进位发展,提升创业孵化链条质量,明确各类科技园区差异化发展定位,统筹推进各类园区建设,推动全市创新资源不断积聚,构建区域联动、资源共享、优势互补的协同创新发展格局。

深入贯彻《国务院关于促进国家高新技术产业开发区高质量发展的若干意见》,着眼“一区一战略产业”发展定位,推动高新区做大做强特色主导产业,带动关联产业协同发展,形成各具特色的产业生态。坚持把高新区作为聚力创新高质发展的先导区、示范区,形成以创新为引领和支撑的发展模式,抢占未来科技和产业发展制高点,加大招商引资和招才引智力度,推动高新区高新技术企业、科技创新型企业培育和校企协同创新。支持高新区抢抓国家“新基建”发展机遇,推行功能梯度布局、产业错位发展的“一区多园”“区中园”模式,打造高端人才集聚地、高新产业创新地、高端产业主阵地。推动德州国家高新区发展提质增速,推动“小升高、小上规、规改股、股上市”工作,培育规上企业和上市企业,支持构建“3+X”产业体系和军民融合高端发展,重点推动生物制造产业集群发展壮大,完善“众创空间—科技企业孵化器—加速器—科技园区”全链条式孵化服务体系,建设科技服务大市场、众创社区和科技服务业集聚区,逐步完善服务功能,打造若干具有国际、全国影响力的开放合作平台,成为全市对外经济、科技、人才合作的重要窗口。支持有条件的县(市、区)创建省级高新区。

统筹协调市县优质资源推进农业科技园区建设,整合农业农村、水利、科技、财政等方面的政策、资金向农业科技园区倾斜集聚。实施创新驱动发展战略和乡村振兴战略,重点开展现代育种、高效种养殖、安全高效投入品、智能农机装备等关键技术和产品研发;围绕提高资源利用率、土地产出率、劳动生产率,加快转变农业发展方式,突破节水农业、循环农业、智慧农业、农业污染控制与修复等关键技术,实现农业绿色发展。建立信息化主导、生物技术引领、智能化生产、可持续发展的现代农业技术体系,为实施“乡村振兴”战略提供技术支撑。实施绿色品牌创建,培育和发展农业高新技术企业,增强产品出口创汇和产业竞争力,提高农业发展质量和效益。引进省内外科技创新资源,建设绿色农业创新中心,强化产业核心关键研发技术,构建农业公共服务和创业孵化平台,打造全国农业现代化先导区、健康食品产业集聚区。大力推进现代农业技术发展和国际合作,深化与英国、荷兰、哈萨克斯坦、美国等国家的科技合作,打造绿色循环外向型农业高地和成果转化平台。优化农业园区规划建设布局,高质量推进德州国家农业科技园区建设,加快德州国家农业科技园区核心集聚区建设,支持乐陵争创国家农业高新技术产业示范区。

提升科技产业园区创新能力,推动园区进一步明确发展定位,做大做强特色主导产业和新兴产业,形成各具特色、错位发展的产业布局。聚焦重点园区,建设智造高地,支持德州天衢新区壮大高端装备制造、医养健康、新一代信息技术三大主导产业,建设成为具有核心竞争优势的特色产业园区;支持乐陵市发展体育健康产业,打造全国有影响力的体育产业园区;支持德城区发展绿色化工、新能源、新材料等产业,建成全国有较强影响力的高端化、智能化、绿色化、服务化为一体的绿色化工产业园区。支持园区加强关键共性技术和现代工程技术的联合攻关,推动技术创新、标准化、知识产权和产业化深度融合。

坚持对内开放与对外开放相结合,以深度融入京津冀协同发展和省会都市圈建设为统领,积极参与“一带一路”建设,推动黄河流域生态保护和高质量发展,强化国际科技合作基地建设,推动国际科技合作迈上新台阶,不断提高开放型经济发展水平。

深化与京津冀、长三角、粤港澳大湾区等国内创新高地合作,建立科技合作交流与协商机制,以更宽视野和更高站位,不断优化政策措施,完善创新服务体系。深度融入京津冀协同发展战略,积极发挥京津冀协同发展城市作用,集聚京津地区优质创新资源,全力打造山东省对接京津冀协同发展的桥头堡,承接首都外溢和协作项目特别是科技型项目。在探索建设京津冀鲁区域科创走廊中发挥应有作用、取得更大成效,加快形成“研发在京津、转化在德州”的

网站地图html网站地图xml Copyright © 2010-2019 www.qiaobianer.com 档案室除湿加湿净化消毒一体机 ballbet官网下载_BB贝博ballbet下载 版权所有 地址:浙江杭州留和路一号 浙ICP备19003222号-2

首页

首页